思い出のアルバム・奈良の旅パート1(室生寺・長谷寺・薬師寺)

田邊 慶子

★今回の旅は奈良県中央部に属し神武天皇が大和朝廷建国以来の歴史発祥の地です。ここには悠久の歴史が今に息づいています。(新横浜駅から名古屋駅まで往復新幹線を利用)

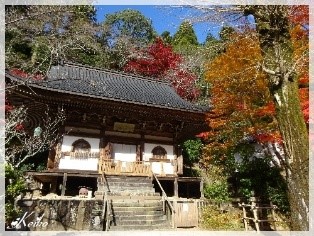

★ 最初に訪れたのが室生寺。場所は奈良県宇陀市室生にあり、奈良時代の白鳳9年に天武天皇の勅命で修験道の祖、役小角(えんのおづぬ)が初めて建てたと伝えられています。

★太鼓橋を渡り「女人高野・室生寺」の山門をくぐって右手に進むと朱塗りの仁王門があり、その先の鎧坂(石段)を登ると金堂・本堂などあり、左手奥の石段を登ると五重塔です。高さ11.6メートルで国内最小の塔と言われ、平安時代初期の建立と言われています。平成10年の台風により大きな損傷を被ったのですが、その2年後に修復されました。

★ 昔、私は石楠花の花が咲く季節に訪れましたがその後、もう一度訪れたことがあります。

★室生寺を後にして長谷寺に向かいました。ここは奈良県桜井市にあり大和路の花の寺とも呼ばれています。私は昔、牡丹の花が咲く季節に訪れたことがあります。

★仁王門をくぐり、399段の長い登廊(のぼりろう)の一つ目を右手に折れると天狗杉が聳えています。

二つ目と三つ目の登廊を登りきると左手の本堂に辿り着きます。本堂は山の中腹の断崖絶壁に懸造り

(舞台造)された大殿堂です。

★今日の最後に薬師寺を訪れました。生憎の天候になり傘をさしての拝観となりました。

観光ブーム以前の静かな時代、現在の伽藍が復興される随分昔、「東塔」が見たくて訪れたことがあります。

特徴的なのは各層に裳階(もこし)をつけているため六重に見えますが「三重塔」なんです。相輪の頂上に取り付けられた水煙は4枚からなり、その中には24枚の飛天が透かし彫りされているそうです。

★薬師寺は天武天皇により発願され持統天皇によって本尊開眼・更に文武天皇の御代に至り飛鳥の地において完成を見る事ができました。その後、「平城遷都」に伴い現在の地に移されたものです。南都七大寺の一つとしてその大伽藍はわが国随一の装美を誇りました。爾来(じらい)1300年を経てこの間、幾多の災害を受け特に1528年の兵火で東塔を除く諸堂が灰燼に帰しました。

★昭和42年「高田好胤管主」により白鳳伽藍の復興が発願され写経勧進によって金堂・西塔・中門・回廊・更に平成15年3月に大講堂が復興され白鳳伽藍の輪かん美として甦りました。

★南門~中門をくぐると右手に東塔・左手に西塔・正面に金堂・裏手には大講堂・その奥に食堂(じきどう)が整然の並んでいて食堂は修行僧が食事をとる場所とのことでした。(平成29年5月落慶)